第一节 综合布线产品应用场所情况

综合布线系统展现出结构化布线的特征已成为现代建筑内部各子系统之间、内部系统与外界进行信息交换的硬件基础。在实际中,综合布线产品的应用场所主要可划分为智能化楼宇和数据中心两类。其中,楼宇主要分为商业楼宇、民用楼宇和厂房,数据中心可分为企业级数据中心和IDC两类。

所谓企业级数据中心,是指企业通过自建或者与合作伙伴合作建设的供企业自身使用的数据中心,作为企业提供关键业务应用的核心计算环境,对企业数据、应用程序、物理构架的全面或部分进行整合和集中管理。IDC是为互联网内容提供商、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的IT设施外包、空间租用、带宽服务以及应用服务等业务的数据中心服务模式。

2011年,与智能化楼宇建筑市场相比,数据中心的高速发展仍然是综合布线市场更为依赖的增长动力来源。因此,本章将以中国数据中心布线市场作为重点对象加以研究分析。

第二节 中国数据中心建设基本情况

要考察中国数据中心布线市场,先要了解中国数据中心建设的基本情况。本节内容首先从数据中心建设方式的调查入手,再分别分析企业级数据中心和IDC的增长情况,最后通过调查进一步了解中国行业用户的数据中心建设特征。

在参与我们调查的所有用户中,有59.07%的被调查者通过“企业自建”的方式满足数据中心相关需求,租用数据中心环境进行设备托管的用户占17.67%,同时有16.74%的用户利用IDC设备实现数据中心建设。换句话说,企业级数据中心与IDC两种数据中心建设模式的比例约为6:4。在被调查者中,自建数据中

心的用户占多数,充分说明了企业级数据中心的重要地位,同时也有助于更加准确地反映数据中心布线相关需求。

图表6: 通过何种方式满足数据中心需求?

| 数据中心建设方式 | 调查比例 |

| 企业自建 | 59.07% |

| 租用数据中心环境进行自己的设备托管 | 17.67% |

| 租用IDC(互联网数据中心)的设备 | 16.74% |

| 其它 | 6.51% |

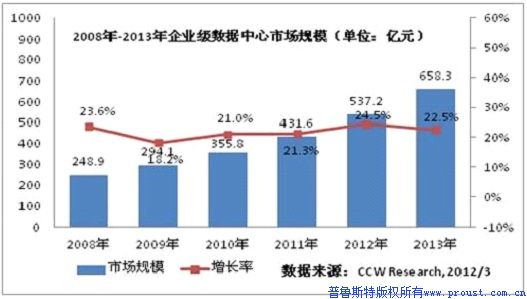

关于企业级数据中心建设情况,计世资讯的研究显示,在经过了2009年金融危机的影响之后,2011年,中国企业级数据中心市场重新回到高速增长的轨道,市场规模为431.6亿元,比上年增长21.3%。预计到2012年,由于云计算、物联网等新理念的推动,以及中国主要行业企业产业结构调整而后优化升级的影响,企业对于自身数据中心的改造将更加重视,并将在高性能和可靠性的基础上,进一步追求节能、高效等目标,使得数据中心成为推动企业业务发展的重要部门。预计2012年企业级数据中心市场规模将达到537.2亿元,比上年增长24.5%。

另据IDC预计,到2012年中国的数据中心数量将以复合年增长率为1.3%的增长速度达到约540,777个左右。其中,中型数据中心(约500平米到2000平米)和大型企业级数据中心(2000平米以上)的增长速度高于平均增长率。这类数据中心主要用于大型企业如电信、金融等行业,还包括为中小企业用户提供服务的主机托管数据中心。

IDC数据中心建设方面,据中国IDC圈发布的《2011-2012年中国IDC产业发展研究报告》数据显示,2011年中国IDC市场规模达到170.8亿元,同比增长67.1%,其中增值业务的快速增长成为增长率持续上升的主要原因。

2006-2011年中国IDC市场规模及增长

据Gartner统计,2010~2011年,全球IDC市场保持稳步增长,预计市场规模会从2010年的20亿美元提高到2015年的44.6亿美元,年复合增长率为14.3%。

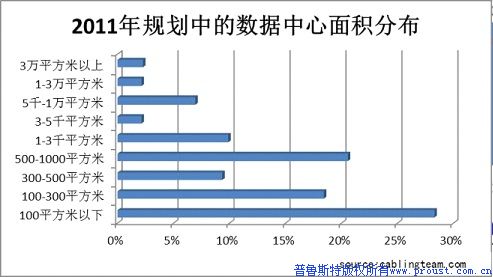

此外,针对一项“规划中的数据中心面积”的调查,我们可以看到目前国内数据中心机房基本情况。调查结果显示,规划中数据中心面积在500平方米以下的比例为56.07%,代表了相当一部分中小用户自建数据中心的实际情况,规划500-1000平方米数据中心的用户也占到20.56%,而1万平方米以上的超大项目比例也达到了4.41%。

图表7: 目前规划的数据中心面积多大?

规划中的数据中心面积 | 调查比例 |

100平方米以下 | 28.30% |

100-300平方米 | 18.42% |

300-500平方米 | 9.35% |

500-1000平方米 | 20.56% |

1-3千平方米 | 9.88% |

3-5千平方米 | 2.14% |

5千-1万平方米 | 6.94% |

1-3万平方米 | 2.14% |

3万平方米以上 | 2.27% |

综上所述,2011年中国数据中心整体建设仍处于高速增长的态势,相应的基础设施需求也带动了中国数据中心布线市场的发展。

第三节 市场总体规模和增长

布线联盟网统计显示,2011年中国数据中心布线市场总体规模约为9亿元人民币(约合1.4亿美元),占综合布线市场总体份额的19.6%,年复合增长率达到28.6%。

(注:2011年人民币对美元平均汇率为6.4588。)

图表8: 中国数据中心布线市场总体规模与增长情况

布线联盟网调查结果显示,2011年中国数据中心布线市场占综合布线整体市场份额为19.6%,这一数字比去年的17.5%有所提升,随着数据中心布线项目的增多,预计未来这一比例将继续增加。另外,未来几年,中国数据中心布线市场仍将保持20%以上的高速增长态势。

这一结果与赛迪顾问(CCID Consulting)此前发布的一个数据中心布线市场报告相吻合,该报告预计,中国数据中心布线市场2009至2013年的复合增长率为24.5%,预计2011年市场规模达到9亿元人民币左右。

此外,2011年数据中心布线市场占综合布线市场整体规模比例约为23.5%,这一比例比往年的份额有很大幅度提升,并呈现出逐年增长的趋势。这充分说明了数据中心布线项目对于综合布线市场的强大推动力量。基于此趋势,综合布线各大厂商也已经在项目、市场、人力等资源配置上有所调整。

另据FTM Consulting最新研究预测,2010年全球数据中心布线市场规模为16亿美元,以18.9%的年复合增长率计算,到2015年将达到38亿美元的规模。与整个结构化布线未来5年13.1%的年复合增长率相比,数据中心布线市场增长率速度优势明显。

研究发现,小规模数据中心更倾向于使用铜缆,而大规模数据中心则钟爱光纤。到2015年,大规模数据中心将有26亿台服务器做线缆敷设,而小规模数据中心将敷设58亿台服务器。

第四节 市场驱动力分析

数据中心布线市场的蓬勃发展,得益于全球数据中心发展和技术的不断进步,以及中国数据中心市场的巨大空间和发展机遇。

首先,各政府部门对战略性新兴产业的大力扶持,以及对云计算、物联网、宽带和下一代网络的发展的高度重视,都给中国数据中心市场的发展带来极大利好因素。相应政策的引导和落实,客观上促进了数据中心布线市场的快速增长。

其次,从行业角度看,作为信息化建设的核心内容,数据中心始终是金融、政府、能源、交通等行业的投入重点;而伴随着电信行业的转型和移动互联网的发展,IDC也成为电信行业重点投资领域。

在标准方面,国内综合布线和数据中心领域的技术专家,始终紧盯各大国际标准化组织的规范进展和技术方向,并结合中国实际,为高速发展中的数据中心建设保驾护航。综合布线工作组在2008年推出《数据中心布线系统设计与施工技术白皮书》的基础上,又在2010年11月和2011年陆续发布《数据中心布线系统工程应用技术白皮书》和《万兆铜缆系统工程设计、施工与检测技术白皮书》,为中国数据中心布线市场的规范化发展和技术革新提供及时指导。

另外,从全球市场看,数据中心相关技术、产品、应用和服务产业正向亚太地区转移,中国作为新兴市场,又处在产业转型的战略机遇期,具有巨大的市场空间和潜力,在数据中心投入方面具有优势。而最新的数据中心技术和理念不断涌入中国,对于中国数据中心布线市场既是极大的推动,又使其面临变革的挑战。有关数据中心技术影响因素的讨论,我们将在下一节做重点分析。

最后,各行业数据中心建设项目对于布线市场项目和产品的拉动作用,可通过下面的“2011年部分大型数据中心布线项目一览表”有所体现。

图表9: 2011年部分大型数据中心布线项目一览表

项目 | 行业 | 项目信息 | 厂商 | 主要产品 |

福建省公安指挥情报数据中心 | 政府 | 信息点数超过2万个 | TE安普 | 六类屏蔽及非屏蔽铜缆 |

德意志银行数据中心 | 金融 | 项目一期共约1500个机柜 | 罗森伯格 | 光纤、高密度光配线架 |

中信证券数据中心和智能楼宇 | 金融 | 1200公里的六类铜缆,9000米光缆,540个模块化配线架 | 康普 | 六类铜缆、多模光缆 |

农行湖南省分行“通宝大厦”中心机房 | 金融 | 5000个6类铜缆,6500芯MPO光纤 | TE安普 | 六类铜缆系统、万兆光纤、MPO高密度布线系统 |

大地保险后援数据中心 | 金融 | 机房建筑面积约3000平方米 | 罗森伯格 | OM3预连接光缆、6A类CMP线缆 |

上海电气集团数据中心 | 政府 | 500平方米机房和80个机柜,共计3000个信息点 | 德特威勒 | 七类千兆带宽线缆、超六类模块、非预端接光缆 |

(注:该表格内容来源为公开信息,主要来自于布线联盟网。)

图表10: 2011年部分大型楼宇布线项目一览表

项目 | 行业 | 项目信息 | 厂商 | 主要产品 |

无锡市行政服务中心 | 政府 | 共54000个信息点 | 施耐德电气 | 六类屏蔽,非屏蔽加光纤系统 |

昆明市政府行政中心 | 政府 | 达35000个信息点 | 施耐德电气 | 六类非屏蔽+屏蔽、万兆光纤 |

广东新全球通大厦 | 电信 | 近20000个六类信息点,光纤接近10万米 | 百通 | 六类非屏蔽、万兆多模光纤 |

深圳市滨海医院 | 医疗 | 超过20000点 | 百通 | 六类非屏蔽 |

华能集团总部 | 能源 | 近2万信息点 | 康普 | 六类铜缆、光缆、智能配线架 |

上海电机学院 | 教育 | 共计17000点 | 美国西蒙 | 六类铜缆、万兆光缆 |

安博(大连)软件与服务外包人才基地 | 信息 | 约15000余点 | 一舟 | 六类非屏蔽 |

滁州市政务中心 | 政府 | 合计12000点 | 立维腾 | 六类非屏蔽铜缆、万兆光缆 |

南昌大学第二附属医院 | 医疗 | 共计10000点 | 一舟 | 六类非屏蔽系统 |

工商银行电子银行呼叫中心 | 金融 | 达9738个信息点 | TE安普 | 六类铜缆、万兆多模光纤 |

成都ACC中航城市广场 | 房产 | 超过8000个点 | 大唐电信 | 六类铜缆、万兆多模光纤 |

惠州凯宾斯基酒店 | 房产 | 约8000个点 | 立维腾 | 六类非屏蔽模块 |

(注:该表格内容来源为公开信息,主要来自于布线联盟网。)

第五节 数据中心技术类型分布

高密度、虚拟化、云计算等数据中心技术趋势的演进,以及10GBASE-T相关产品的应用,都深刻地影响了包括综合布线在内的机房基础设施的变革,以ToR为代表的新架构设计的出现,更是对数据中心布线系统提出了新的课题。

1 技术架构概述

ToR的英文全称为Top of Rank,意指柜顶,与列末EoR(End of Row)及列中MoR(Middle of Row)一样,都是数据中心的一种架构设计方式。

传统的机房架构主要以EoR和MoR方式(两者差别主要在于网络机柜的位置不同)为主,采取类似的集中式布线。

其中,EoR方式是指服务器机柜中所有的服务器端口,都通过跳线连接到机柜上的配线架,再由配线架上的铜缆延伸到网络机柜(位于一组机柜尾部)中的接入交换机上。MoR方式与EoR方式类似,只是将网络机柜部署在服务器机柜的中部,从而在一定程度上减少了从服务器机柜到网络机柜的线缆距离。

ToR方式的出现,为机房架构设计带来了新的变化:该方式将接入交换机放置在每个服务器机柜或单元的顶部,机柜内服务器直接通过短跳线连接到顶部的交换机上,再经由光纤从交换机的上行链路端口连至核心交换机。

粗看上去,ToR与EoR/MoR两类方式,只是在接入交换机的位置上发生了变化,但实际上改变了整个机房的网络结构。仅从设备使用上来说,一方面增加了交换机使用数量,另一方面,综合布线系统由从前的集中式布线变为了点对点布线方式,大大缩减了布线使用量。

2 对布线市场的影响

数据中心架构采用ToR方式大大减少了布线系统的投资,尤其减少了水平铜缆的部署,大量采用短米数的铜缆跳线来取代,而后续从1000M网络上升到10G网络后,服务器端口与接入层交换设备端口部分将采用光纤进行传输,导致铜产品的应用有一定比例减少,而使主干布线中的光纤数量有较大比例的增加。而在规模较大的数据中心大量采用预端接光缆,对预端接应用今后将会有较明显比例的增长。

在各种宣传资料中,ToR方式得到推广的一个重要理由,是节省了大量的布线成本和制冷成本,简化结构,使得机房更加绿色节能。但深入研究会发现,布线成本减少的代价是网络接入设备成本的增加和端口冗余,并且缩减也只是水平铜缆布线的部分,ToR对于光纤的要求比传统布线方式更多,所有ToR的上连光纤都连接到网络核心,对网络核心处的布线压力也会比较突出。在初期建设成本之外,后期的管理和扩展问题有可能变得更加复杂。

ToR实际上对机房的规划提出了更高的要求,用户必须考虑自己对于数据中心的前期规划是否具有前瞻性,尤其是铜缆端口(交换机、配线架等),否则反而会给自己带来不便。

3 发展趋势展望

随着用户数据业务需求的猛增,数据中心机房服务器密度越来越高,虚拟化和云计算等新技术趋势日益流行,使得服务器对应的网络端口大大增加,并且增加了管理的复杂性,另外以太网(LAN)与光纤存储区域网络(SAN)的融合也越来越常见,这就必然要求一种新的网络拓扑结构与之相对应。因此,ToR在今后的数据中心应用中比率将会有一定比例的增长,但是否会替代EoR与MoR的方式,要根据不同的服务器类型,网络架构以及机房密度等多方面的因素综合考虑。在业务数据量不特别大,对扩展性要求也不是特别高的传统用户的数据中心中,EoR的方式仍然会受到很大程度上的青睐。而在采用分布式架构业务为代表的、对扩展性要求很高的用户数据中心,采用ToR将会是一种趋势。

实际上,到目前为止,ToR还没有大面积的普遍应用,对于置顶交换机的稳定性,管理性,还有待观察。另一方面,目前所有国际国内标准仍然建议结构化布线,EoR/MoR仍然是主流。而ToR的长期发展如何,还要取决于网络设备的成本变化,LAN和SAN设备的发展,云技术和虚拟技术的发展。

第六节 数据中心未来潜在市场

模块化数据中心将在5年内成为数据中心发展的主流。模块化可将存储和成百上千台的服务器置入一台拥有制冷系统的、可移动的大型集装箱或固定空间中。其最重要的优势就是降低成本和缩短部署时间,并可根据需要逐步扩大空间。模块化数据中心支持即插即用,从设计到部署一般只要8周到12周即可完成。与传统数据中心相比,可移动式模块化数据中心最多可节约30%的成本,所占面积也可以减少50%以上。

目前,模块化数据中心多表现为集装箱式数据中心,它在安装和管理上比传统的数据中心要容易得多,也更加高效和节能。惠普公司表示,其最新推出的箱式数据中心的PUE(数据中心总设备能耗/IT设备能耗)可达1.08,远远低于大

多数数据中心的PUE值(介于2.5—3.0之间)。对于动辄数十兆瓦甚至上千兆瓦的数据中心来说,节能效果非常显著。

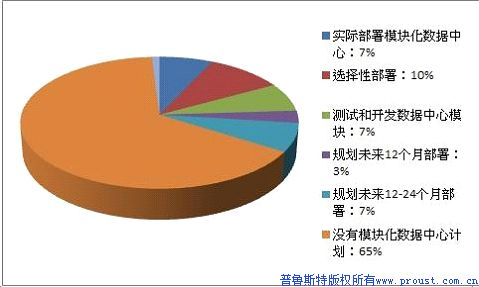

据统计,2012年模块化部署将增长76个单元。根据DatacenterKonwledge在2011年8月所作的读者调查来看,目前有35%的用户正在使用模块化产品或者准备在未来12至24个月之内着眼采用模块化技术。

具体分布情况如下:

以上数据表明,传统的数据中心不会很快因为新的模块化技术而减少。三分之二的市场短期内不会考虑模块化的数据中心。但同时也表明模块化技术在未来有广阔的增长空间。如果进一步表现出自身具有的优势,模块化数据中心技术的普及会随着时间的推移增加自身的吸引力。预计将在5年之内成为数据中心建设的主流。

用户在模块化数据中心建设中,将会愈发重视线缆管理。因为在集装箱里面没有太大的空间,服务器设备塞得非常紧,所以,拥有良好的线缆管理方案将确保技术支持团队能够在里面活动自如,很容易找出与需要注意或维护的服务器和网络硬件有关的线缆。因此,便于管理、高密度布线产品将越来越受到数据中心用户的关注。